摘要

10 至 14 世纪,江南地区佛教建筑木结构体系经历了显著演变。本文以宁波保国寺大殿为案例,结合文献梳理等方法探究其演变及原因。江南地理气候优越,自唐起成为经济文化中心,佛教兴盛。此时期佛教大殿在平面、结构、构件等方面有变化,如平面多近正方形,结构采用 “厅堂式”,斗栱简化等。其演变受经济、政策等影响,江南木构技术虽完善却未形成科学理论。该研究为现代木结构保护等提供参考。

10至14世纪江南地区佛教建筑木材结构体系的演变——以保国寺大殿为例

中国传统木构建筑自隋唐时期逐渐规范化、模块化,至宋代《营造法式》的出现标志着体系的成熟,涵盖设计原则、类型等级、加工标准和施工规范。江南地区的木构建筑技术经历了辉煌的传承与发展,但未形成科学的理论体系。本文以宁波保国寺大殿为案例,通过文献梳理、比较分析和案例研究,探讨10至14世纪江南地区佛教建筑木结构体系的演变及其原因。江南地区,涵盖今江苏省南部、上海市、浙江省全境及福建省北部,地貌以平原和丘陵为主,气候温暖湿润,拥有众多湖泊与河流,为经济发展和文化交流提供了有利条件。自唐代以来,江南成为全国政治、经济和文化中心,尤其在宋代晚期达到顶峰。

佛教自汉代传入中国,至唐代达到顶峰,唐末战乱导致北方寺院受损,而江南社会稳定,禅宗在此兴盛。宋代《营造法式》由李诫于1103年编纂,总结了建筑术语、施工尺度及操作方法,反映江南地区的先进建筑技术。保国寺大殿建于1013年,虽早于《营造法式》,其结构已体现相关规定。10至14世纪,江南禅宗寺院大殿多为方形平面,柱网为4×4,屋顶以单檐为主,少数为双檐,建材多为当地杉木和松木,施工由本地或邻近工匠完成。

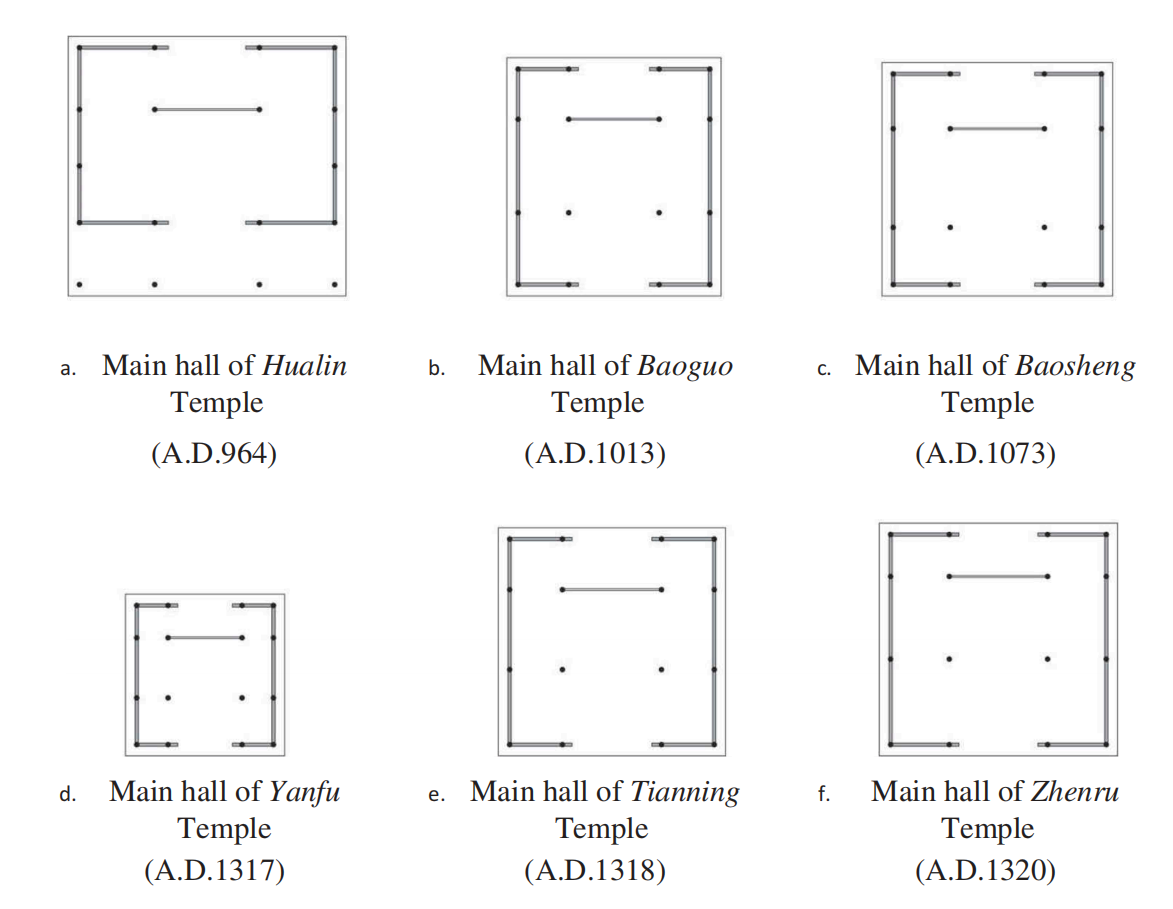

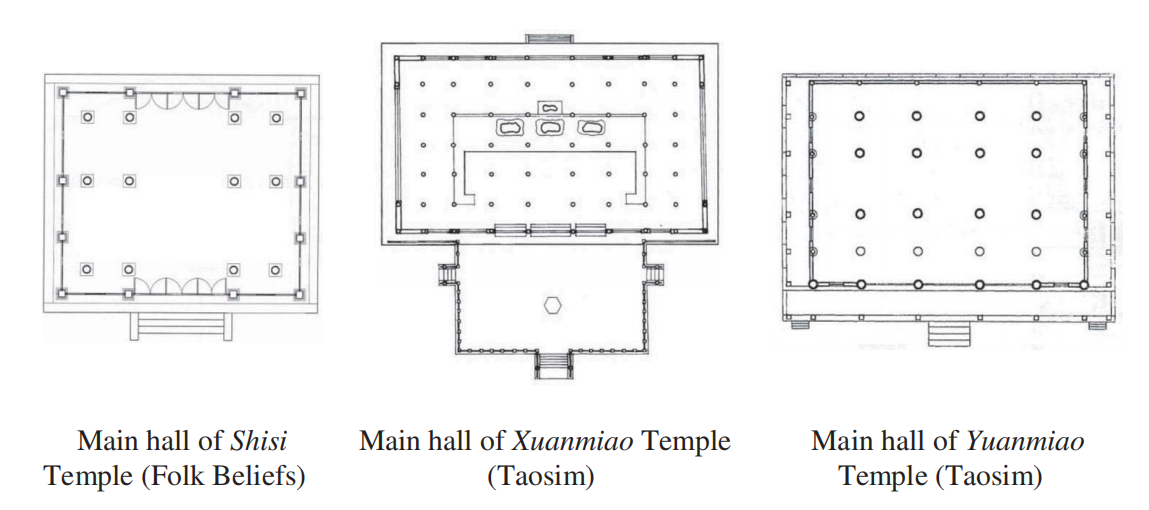

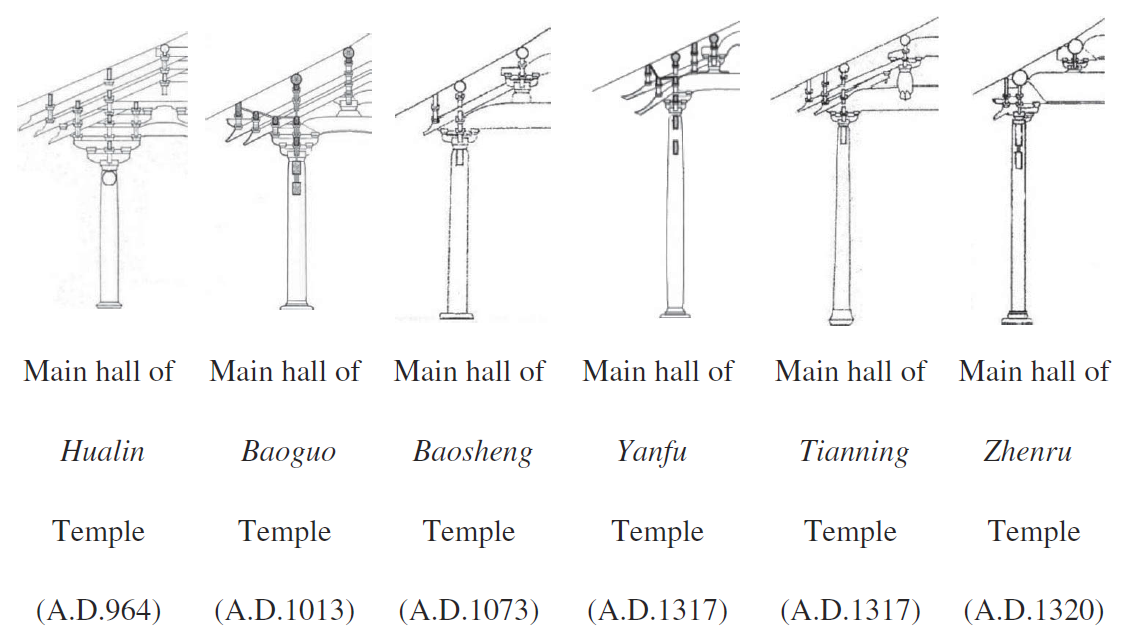

10至14世纪,江南佛教大殿平面多为接近正方形或深度略大于宽度的矩形,柱网为4×4,因材料和技术的限制,扩大空间常通过增加深度实现。结构上多采用《营造法式》中的“厅堂式”,屋顶结构暴露,华林寺大殿为五代唯一保存的木结构,采用对称布局,其后大殿如保国寺、宝胜寺等延续类似风格,真如寺大殿则使用悬吊天花板。剖面多为对称或不对称结构,屋顶通常用9根檩条,真如寺用11根以支持悬吊天花板和不对称柱网。斗栱作为重要构件,唐代功能多样且复杂,至宋元时期逐渐简化,尺寸缩小,结构功能减弱。

▲佛寺主殿的平面特征和柱廊布局

▲其他寺庙主殿的平面特征和柱廊布局

三角形结构在早期木构建筑中常见,后用于屋顶系统,框架结构成为主流。唐代斜向构件如叉手、托脚和昂从三角形结构演变而来,10至14世纪江南佛教建筑中,叉手下方加“柱础”以减轻荷载,托脚演变为稳定构件但应用减少。斗栱由斗、栱、昂组成,通过榫卯连接,承担屋顶荷载传递,宋元时期斗栱简化,昂构件数量减少,最终成为装饰性构件。组合梁结构自唐代成熟,江南大殿继承其技术,保国寺大殿采用不对称柱网和三角形结构以增强稳定性,宋元时期斜向构件减少,框架构件作用增强。

▲唐代至北宋时期长江以南斗拱的演变

自五代以来,江南佛教兴盛,宋元经济繁荣和政策支持促进寺院建设。10至14世纪,佛教大殿木结构体系演变表现为材料尺寸缩小、结构连接简化、框架体系简化和建筑风格从雄浑转为柔美优雅,屋檐缩短,明清时期常加短檐形成双檐屋顶。江南木构技术在这一时期达到完善,但受新儒学保守倾向影响,未进一步发展为科学理论,错失技术进步机遇。本研究为现代木结构保护、修复及创新提供参考。

*注:上述文字由原始学术成果编译而成,仅用于科普交流,不代表本中心及相关学术论文中的具体观点,详情请查询原始论文。

原文刊发于International Journal of Architectural Heritage,标题The Evolution of the Timber Structure System of the Buddhist Buildings in the Regions South of the Yangtze River from 10th –14th Century Based on the Main Hall of Baoguo Temple

作者:Jie Liu, Chen Cao, Xiaohe Liu, Leiming Zhang, Bill Liyu Chen & Shoushi Li