摘要

中国现存 3000 余座廊桥,历史可追溯至汉代,福建、浙江木拱廊桥正申报世界文化遗产。其以 “编梁木拱” 技术为核心,融合多重功能,与西方廊桥差异显著。经多年研究形成跨学科体系,2009 年相关技艺入联合国非遗。现存廊桥面临技艺传承、旅游开发、建材冲击等挑战,当代通过 “廊桥 +” 模式、数字化技术等实现保护与创新,是解读中国社会文化的重要样本。

中国廊桥:水上遗产建筑的千年传承

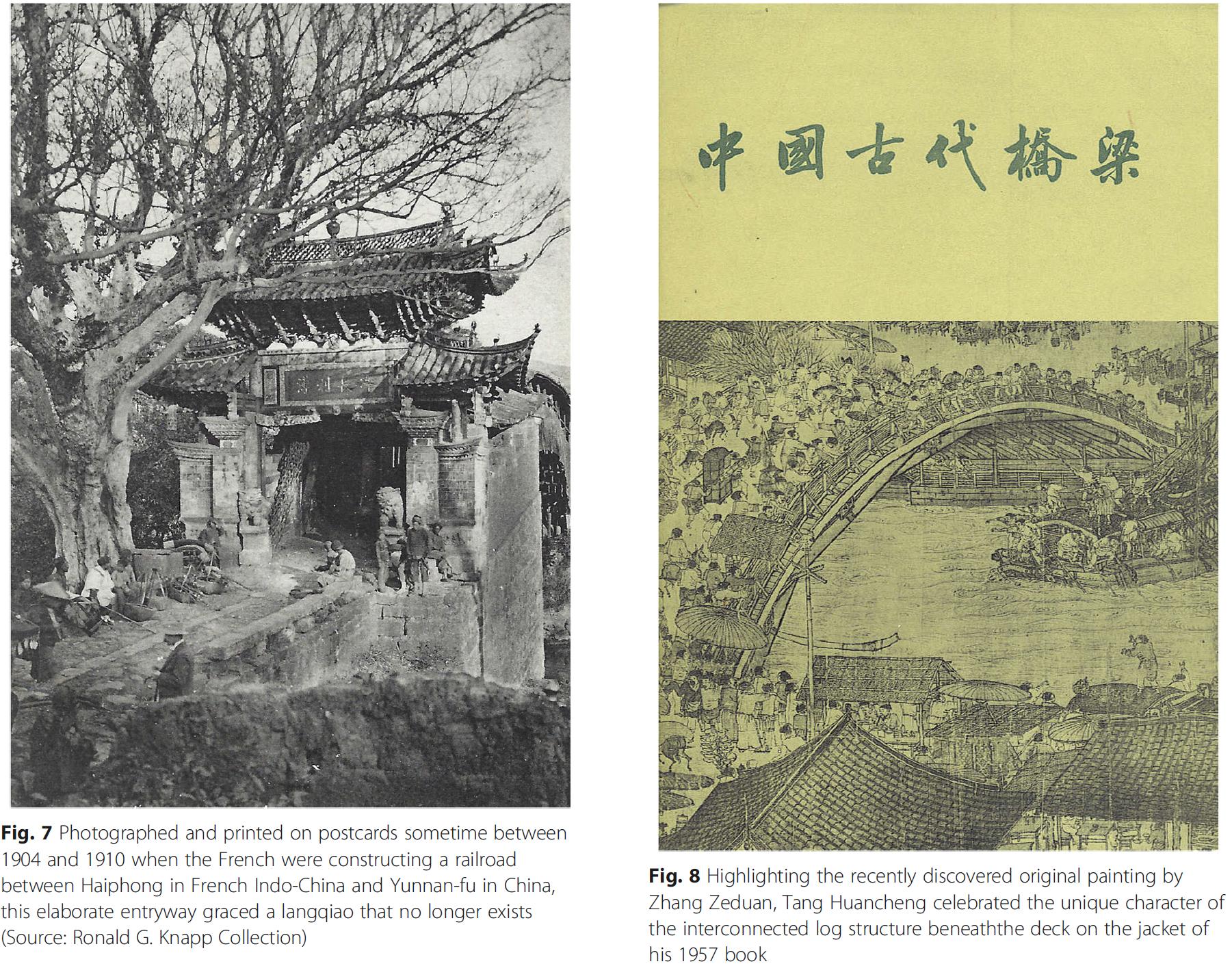

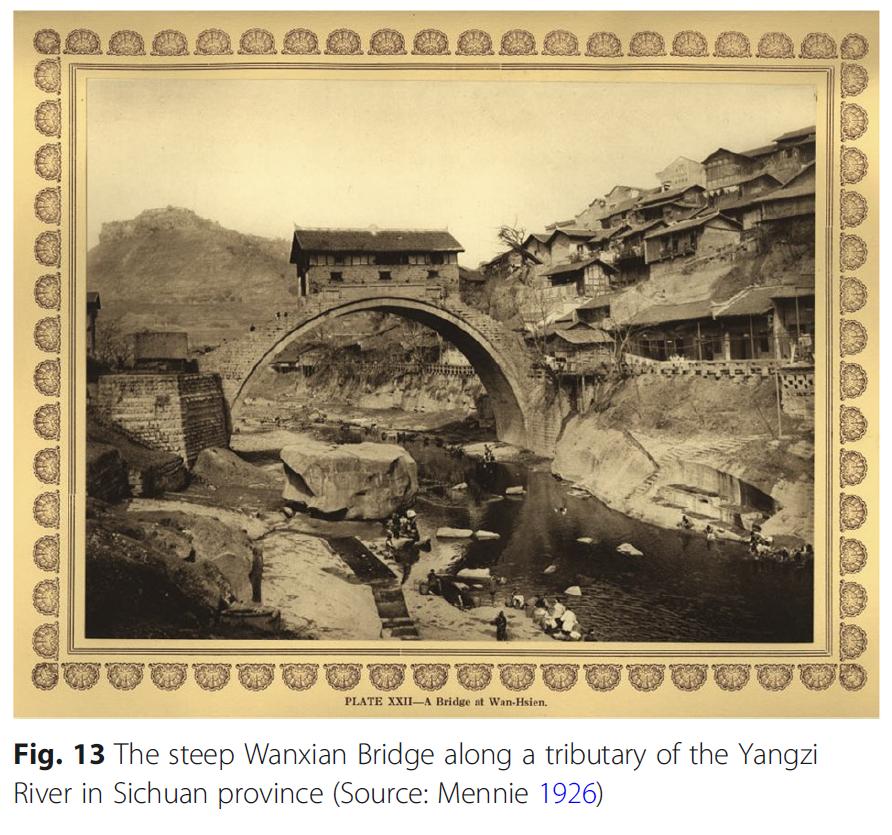

中国现存3000余座廊桥,数量、年代跨度与建筑复杂性均超越西方同类建筑。福建、浙江山区的木拱廊桥已启动世界文化遗产申报,南方与中部地区近年更掀起传统工艺复兴浪潮。2000年前汉代廊桥遗址的发现,印证了中国廊桥建造技术的悠久历史。2001年四川金沙遗址考古证实,中国廊桥建造史可追溯至2000年前的汉代。现存最古老的编梁式廊桥——浙江青田如龙桥(1625年建)与福建建瓯值庆桥(1490年建),印证了闽浙地区廊桥建造技艺的传承脉络。宋代《清明上河图》中展现的木拱桥结构,与现存浙闽木拱桥存在技术渊源。

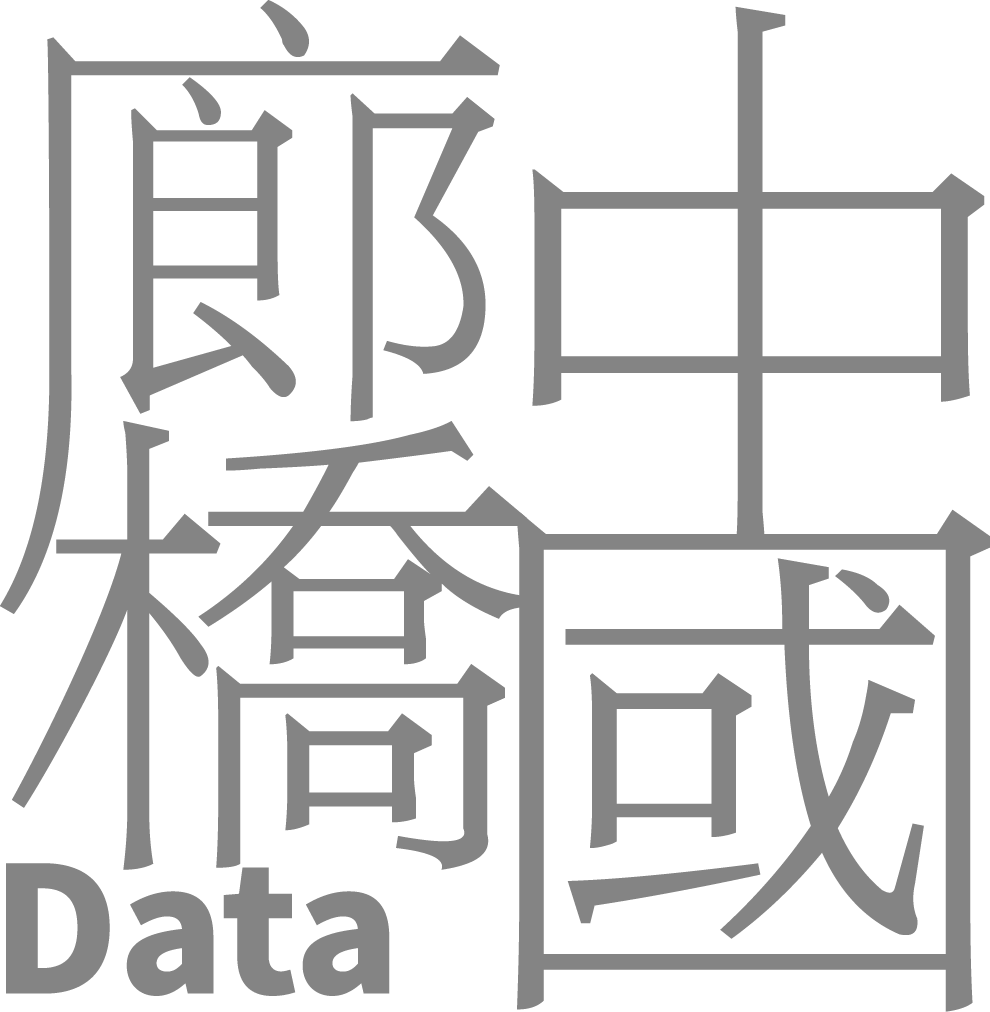

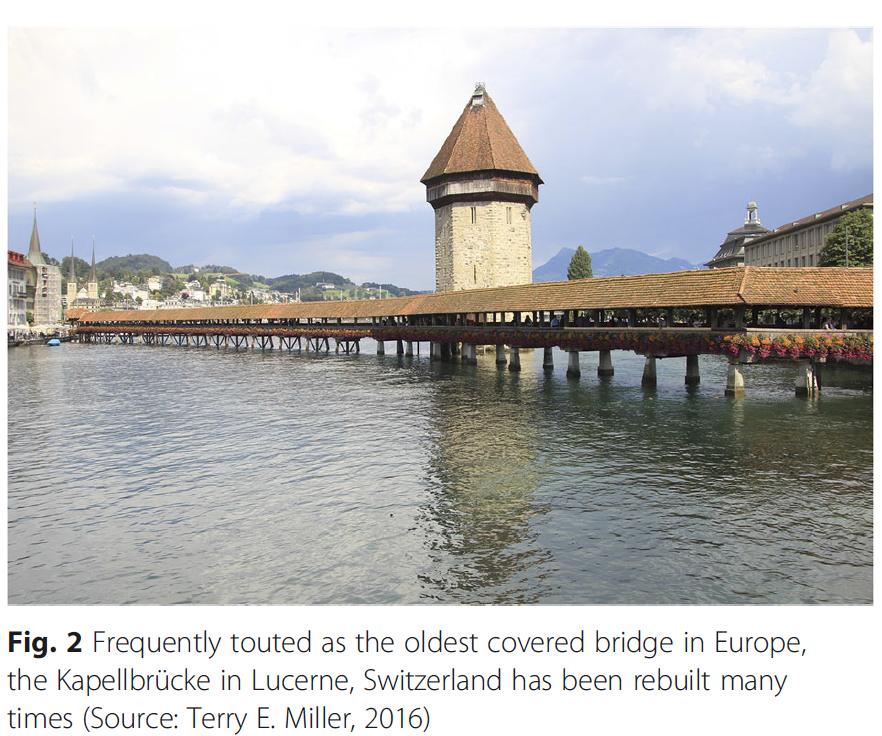

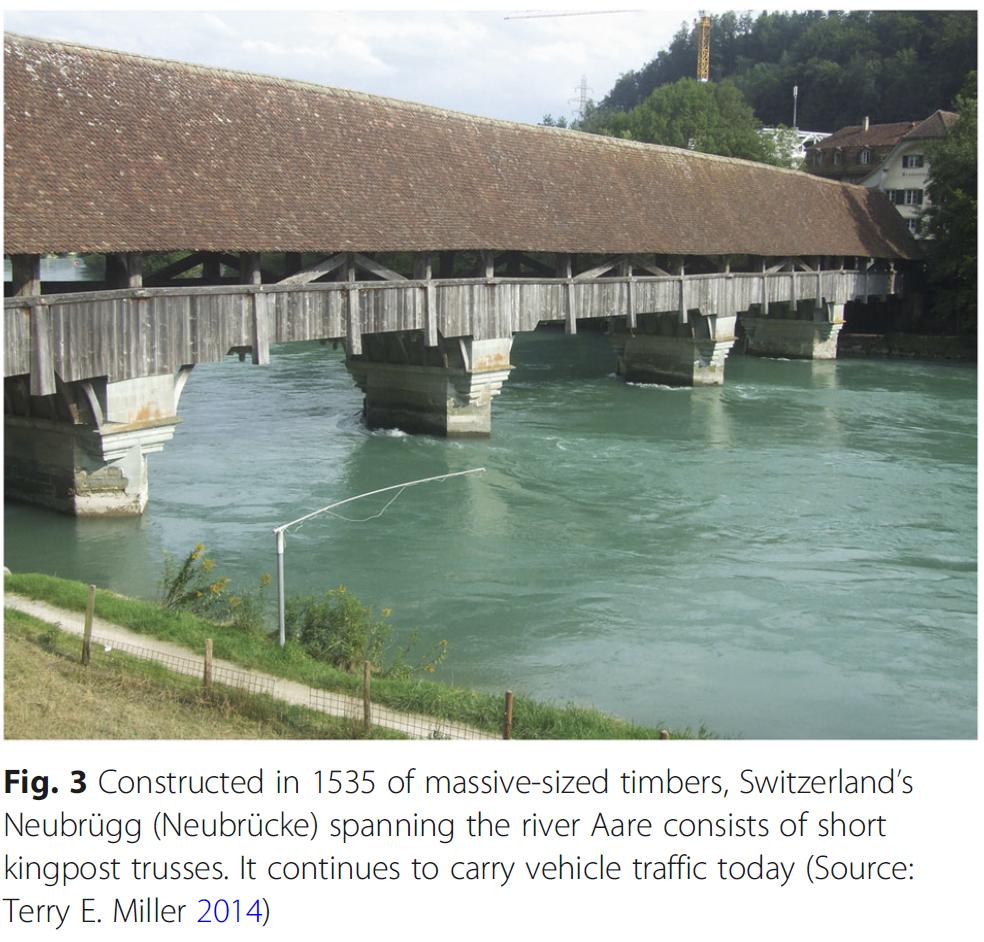

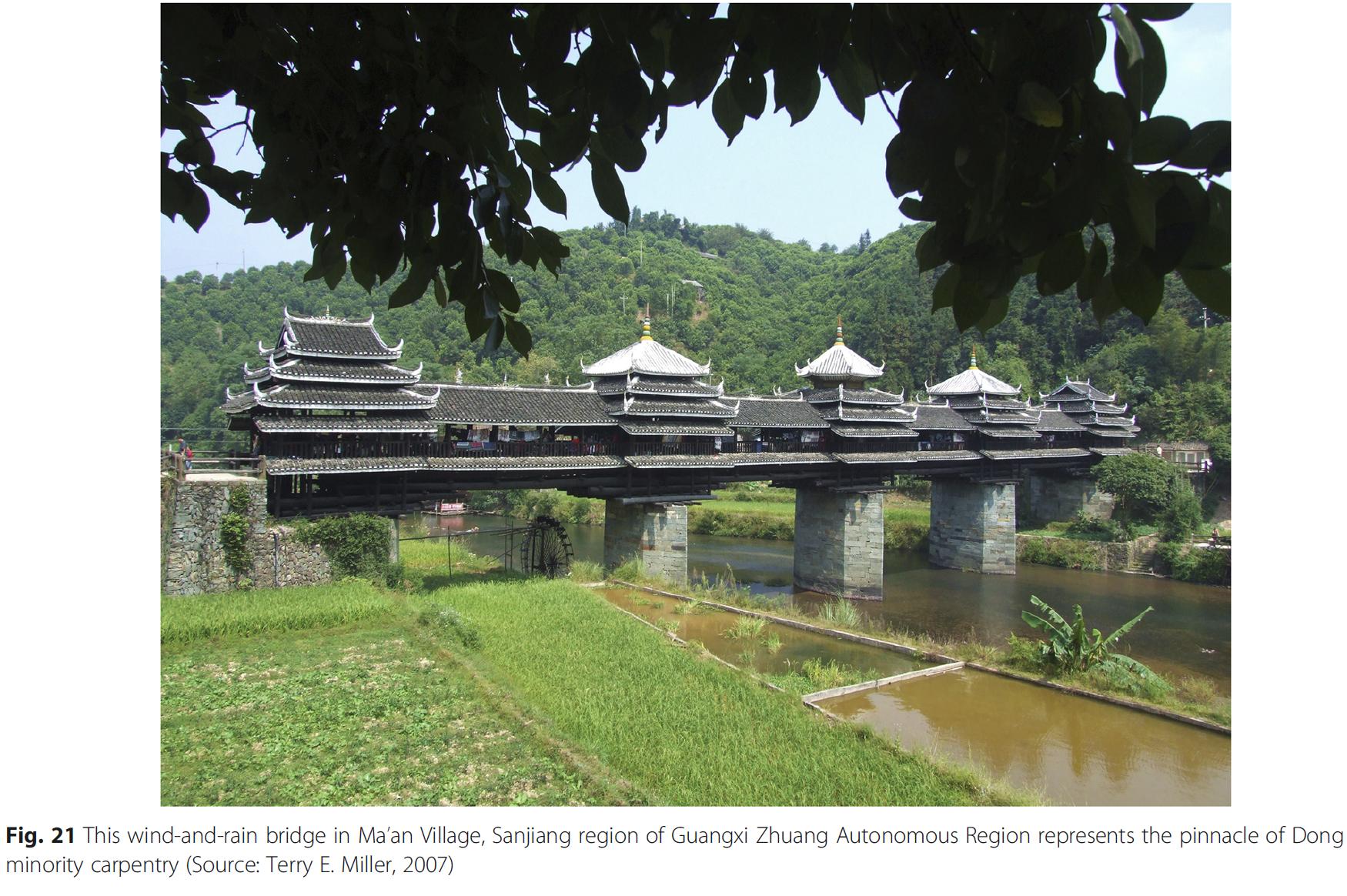

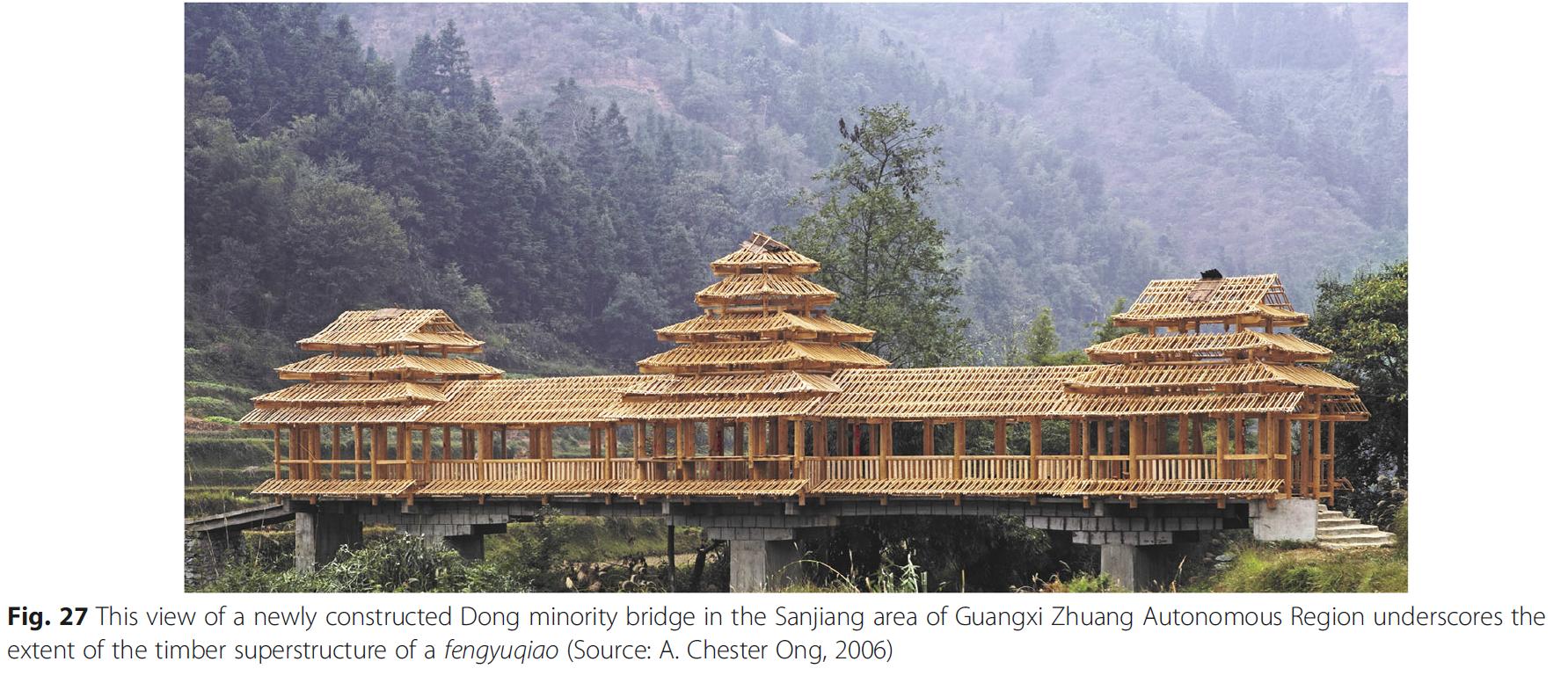

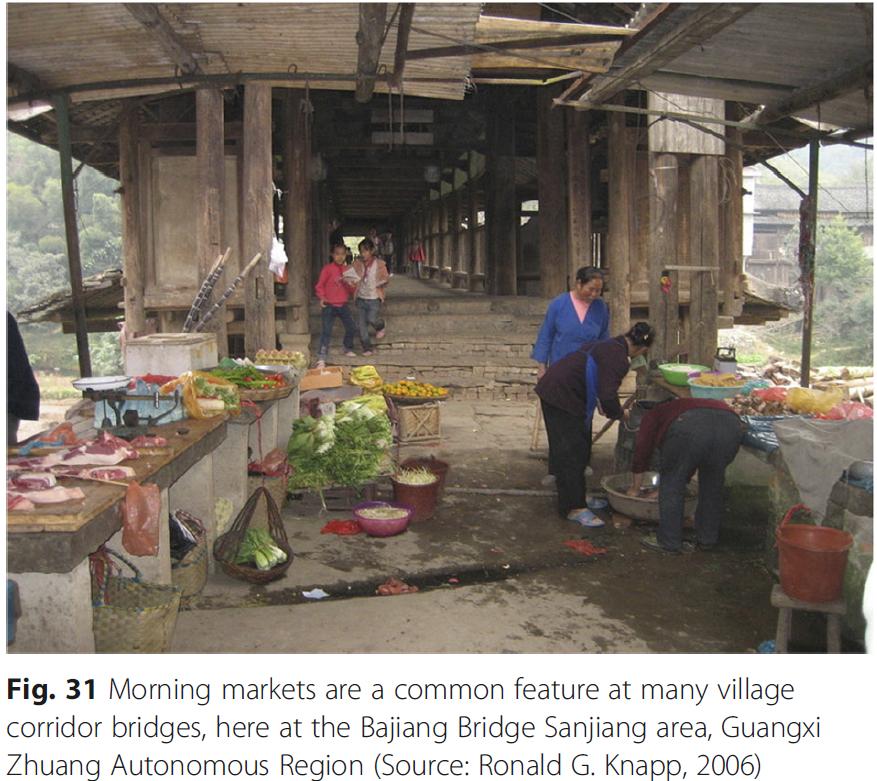

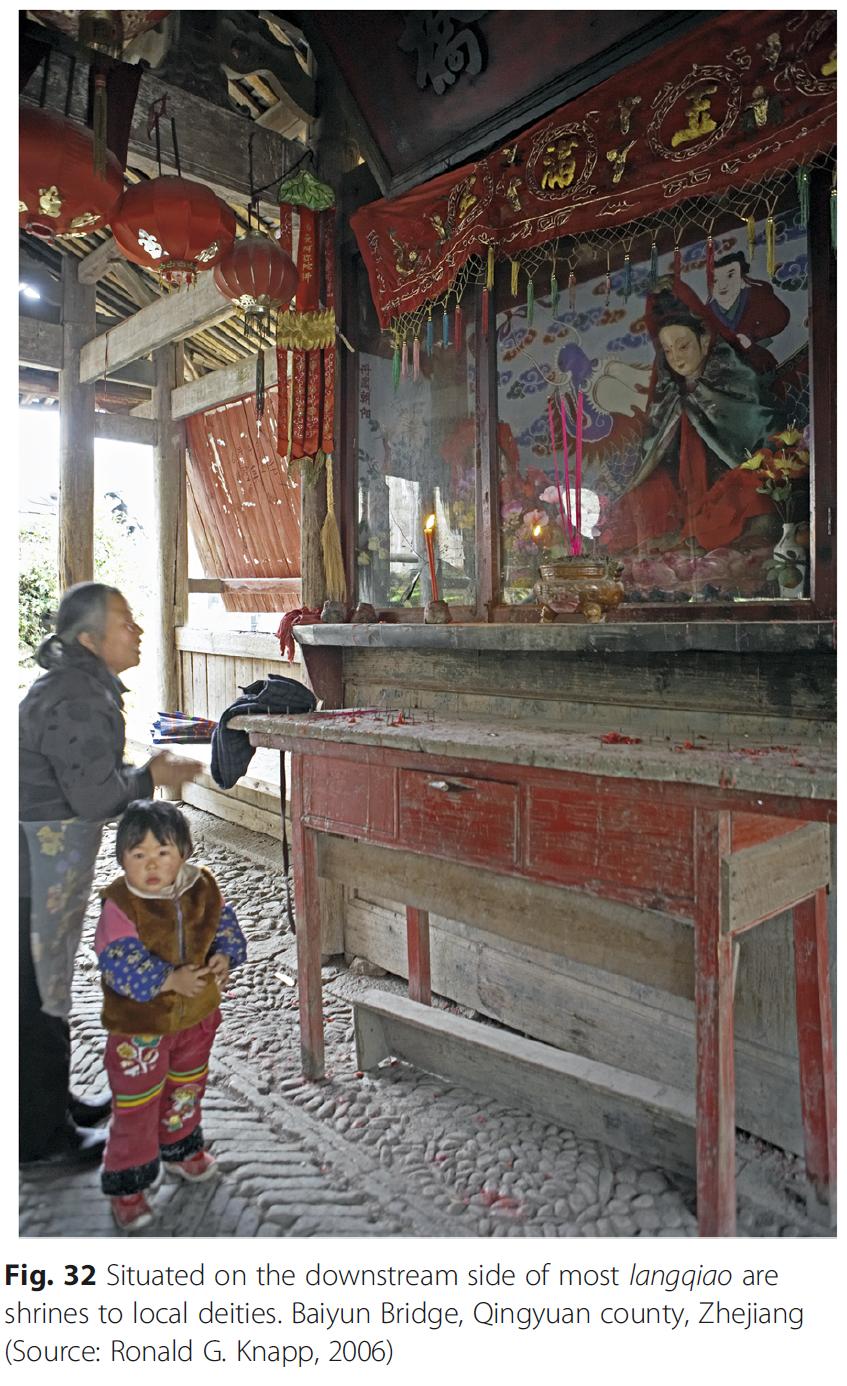

中国廊桥突破传统"乡土建筑"分类,融合通行、祭祀、商贸等复合功能。其核心技术"编梁木拱"采用无钉榫卯结构,通过圆木纵横交叠形成拱形承重体系,代表了古代木构桥梁的巅峰技艺。相较于西方廊桥注重桁架保护功能,中国廊桥更强调建筑整体性与空间叙事性。欧洲廊桥以瑞士卡佩尔桥(1333年)为代表,采用王柱桁架技术,现存结构多经后世修缮;北美最古老廊桥——纽约海德厅桥(1825年)的建造理念源于欧洲但发展出独特桁架体系。中国廊桥在跨度(如灞桥达"数里")、结构创新(叠梁拱技术)及文化承载(廊屋祭祀功能)方面独具特色。

自1977年纳普开启系统研究以来,通过15届闽浙联合会议推动,形成跨学科研究体系。2009年"木拱桥传统营造技艺"列入联合国非遗名录,促使7县联合启动"闽浙木拱桥"申遗。刘杰团队的《中国廊桥》系列专著(2005-2019)构建了完整研究框架。现存廊桥面临三重挑战:老匠人凋零导致技艺传承危机、过度旅游开发扭曲遗产真实性、现代建材冲击传统工艺。重庆濯水镇等新兴廊桥群落的出现,折射出传统营造技艺在当代的适应性演变。政府通过建立工匠传承人制度、限制商业开发等方式推进保护。

21世纪出现"建桥热",新建廊桥达百余座,形成传统技艺与现代需求的融合创新。福建屏南、浙江泰顺等地通过"廊桥+"模式发展文旅产业,使廊桥成为连接历史记忆与当代生活的文化纽带。数字化保护技术的应用,为遗产传承提供新可能。中国廊桥见证着两千年的工程技术演进与社会文化变迁。其保护需平衡遗产真实性与活态传承,在尊重传统营造智慧的基础上创新应用。作为独特的建筑类型,廊桥不仅承载着交通功能,更是解读中国乡村社会结构、工匠文化与建筑美学的重要样本。

*本研究原文为英文版,标题为《China’s corridor bridges:heritage buildings over water Built_Heritage(中国的廊桥:水上的遗产建筑)》,作者Ronald G. Knapp(纳普), Terry E. Miller and Jie Liu(刘杰),刊载于《Built Heritage》2020年第4期。上述文字由原文编译而成,仅用于科普交流,不代表本中心及相关学术论文中的具体观点,详情请查询原始论文。