摘要

福建长溪流域畲族住宅演变反映了族群迁徙、生计转变与文化交融的影响。明末至清初,历经游耕、定耕初期、定耕中后期三阶段,住宅从原始草寮,发展为 “孩儿撑伞” 与双柱式住宅,再到 “家族化” 住宅。技术上体现畲汉融合,空间分化映射社会结构转型。各阶段建筑并非线性替代,这种演变围绕家庭组织展开,为解读华南山区族群建筑提供关键范式。

福建长溪流域畲族住宅空间与构架体系演变研究

Spatial and Structural Evolution of the She Ethnic Residences in Changxi River Basin, Fujian Province

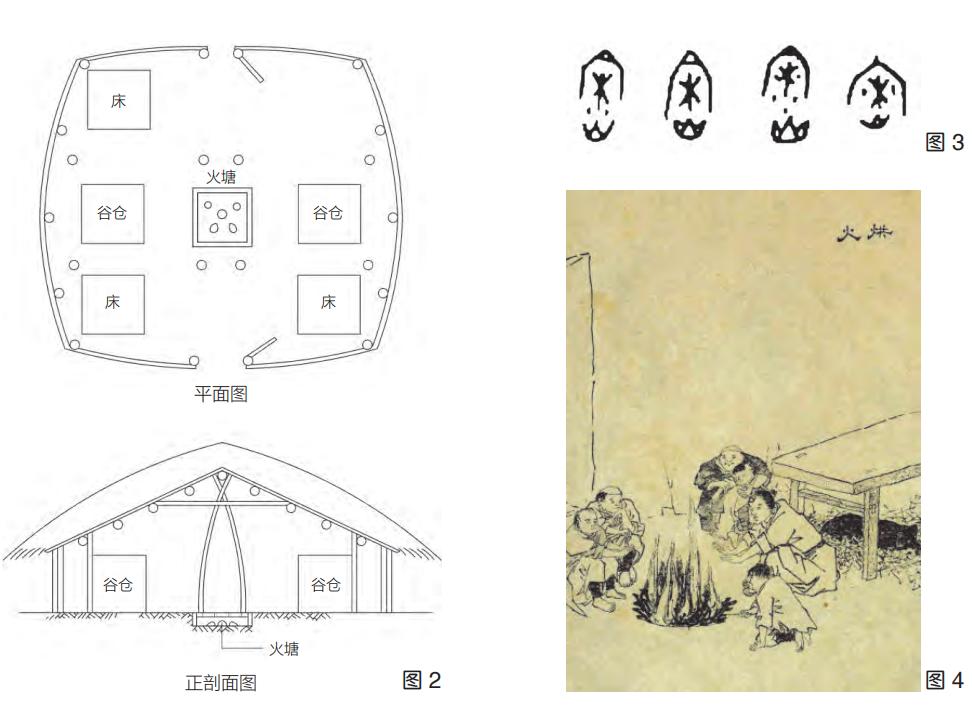

福建长溪流域畲族传统住宅的演变历程,深刻反映了族群迁徙、生计方式转变与文化交融对建筑形态的塑造作用。自明末至清初,畲族先民在游耕、定耕到家族化三个历史阶段中,逐步构建起独特的住宅体系。游耕时期的原始草寮以"千柱落脚"的竹木构架和无隔间大空间为特征,其"寮"字本义即体现早期居住形态的原始性——甲骨文"寮"字由"宀""木""火"构成,暗示着以火塘为中心的集体生活模式。这种用茅草、竹篾编织的窝棚,通过"编竹为篱""诛茅为瓦"的技艺形成柔性结构,适应频繁迁徙的需求,同时火塘空间兼具烹饪取暖与祭祀功能,成为后续住宅形态演变的精神内核。

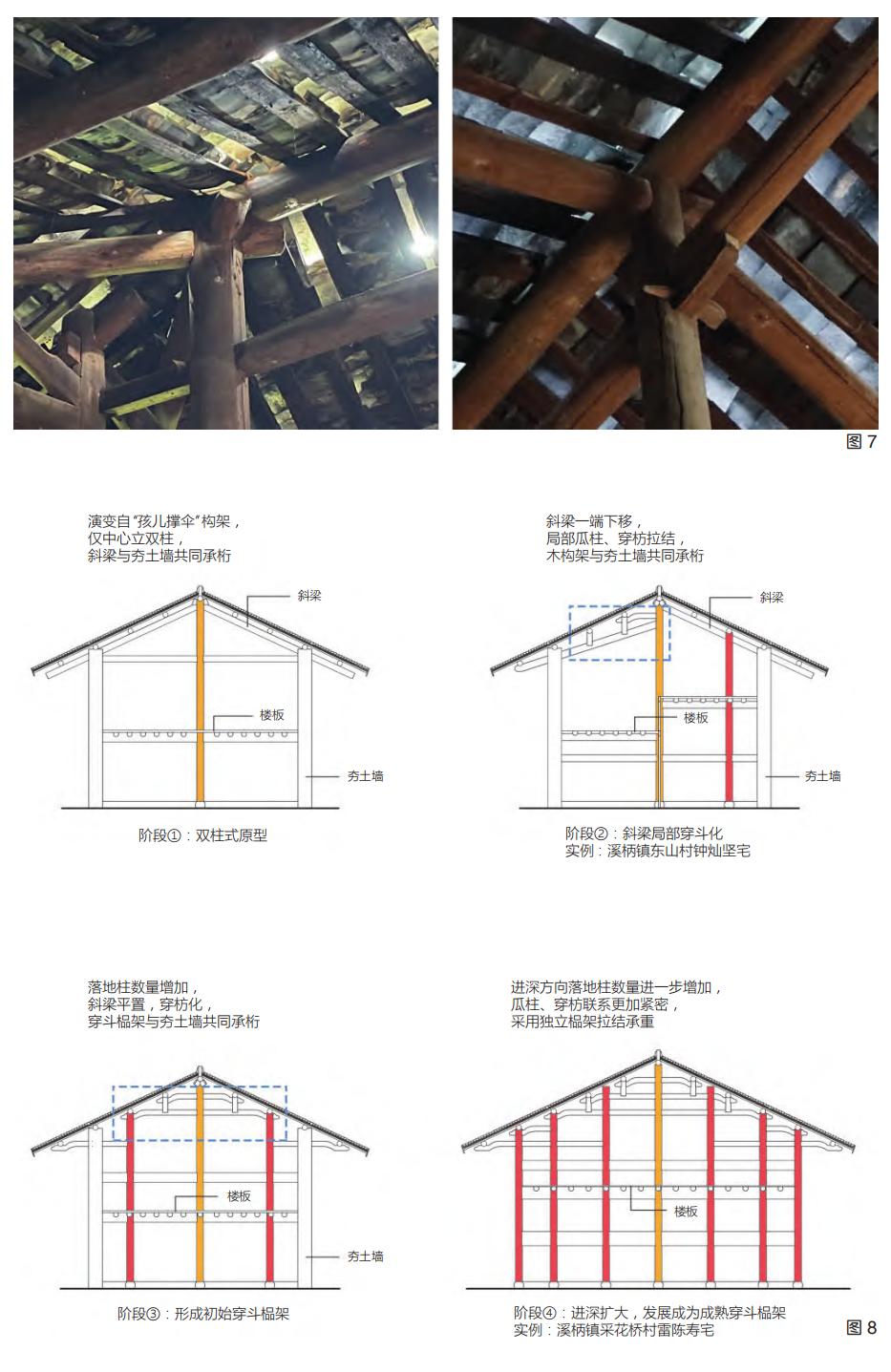

17世纪中叶进入定耕初期后,"孩儿撑伞"与双柱式住宅标志着结构体系的革新。前者以中柱支撑四角攒尖顶,延续草寮的中心柱传统却引入夯土墙承重技术,形成方形平面与偶数开间的规制。福安凤洋村钟逢进宅的实例显示,其穿枋与斜梁的榫卯构造已初现穿斗式构架雏形,而溪塔村民居通过楼板分层实现功能分区,反映家庭规模的初步扩大。双柱式住宅则通过纵向延展形成新的空间逻辑:东山村钟灿坚宅的双柱构架采用短梁连接落地柱,转角斜梁与瓜柱组合形成双重承重系统,前檐短柱通过穿枋与中柱拉结构成局部穿斗榀架,这种演变既解决了斜梁跨度限制,又为后续构架发展奠定基础。

至18世纪定耕中后期,"家族化"住宅呈现出显著的礼制化特征。前后半院的布局模式取代早期单体建筑,主屋面阔扩展至三至五间,夯土墙与穿斗式木构的结合形成成熟的技术体系。雷陈寿宅的实例显示,其明间设中庭壁划分前后厅,神龛位置的设置延续火塘的精神功能,而厨房功能独立化反映生活秩序的精细化。此时住宅体量普遍达200平方米以上,廊庑与院落的组织强化了宗族聚会功能,族谱编纂与宗祠建设同步兴起,印证蓝炯熹关于"家族化"需具备土地稳定与伦理规范两大前提的论断。

技术演变脉络中可见文化交融的痕迹:草寮的编织技艺与穿斗式构架的结合,双柱式中斜梁与夯土墙的协同受力,均体现畲汉建造智慧的融合。而空间层级的分化——从无隔间到中庭壁划分,从火塘中心到厅堂礼仪空间的转移——则映射出社会结构由游徙家庭向宗族体系的转型。现存遗构中仍保留着原始特征的片段,如烘火习俗的延续与"祖担"祭祀的传统,这些文化基因与汉族儒家礼制的碰撞,最终塑造了长溪流域畲族住宅独特的演变轨迹(第54页,图4)。

值得注意的是,各阶段演变并非线性替代关系。田野调查显示,直至清末民初,长溪流域仍存在草寮与砖木住宅并存的现象,这种历时性技术层积印证了丁煜提出的"动态、持续的整体分析"方法论价值。住宅形制的变迁始终围绕家庭组织结构展开:核心家庭对应原始草寮,扩大家庭催生双柱式住宅,而宗族体系则需要前后半院的礼仪空间。这种建筑形态与社会结构的对应关系,为解读华南山区族群建筑提供了关键范式。

*注:本文所介绍的学术论文原文刊于《建筑遗产》2024年3月刊,名为《福建长溪流域畲族住宅空间与构架体系演变研究》,作者丁煜、朱艳琪、刘杰。上述文字由原始学术成果编撰而成,仅用于,不代表本中心及相关学术论文中的具体观点,详情请查询原始论文。